Trieste-Salario | Articoli

Serpico, la storia privata dell’agente mito

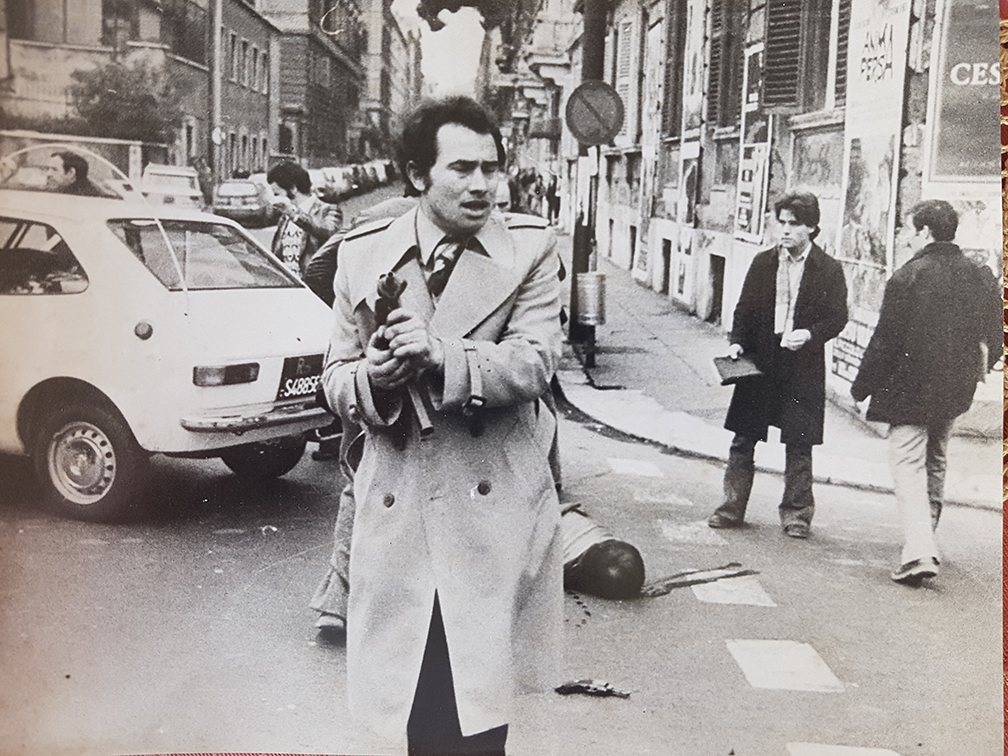

di Daniele Galli e Sara FabriziCarmina inforca gli occhiali, solleva la lettera e inizia a leggere: «Carissimi, in questi giorni in cui più vivi si sentono gli affetti familiari, desidero esservi vicino con animo paterno, nella speranza di alleviarvi almeno un po’ il dolore per la scomparsa del vostro caro papà Francesco Evangelista, caduto nel sacro adempimento del dovere. Voglio ripetervi la gratitudine della nazione per il suo sacrificio. E con tale sentimento, offrirvi questo dono, augurandovi che vi giunga come testimonianza del mio sincero, particolare, affetto. Vostro, Sandro Pertini». Era il Natale del 1980. Il Presidente della Repubblica regalò dei giocattoli a Federico e Silvia. Figli di Carmina Ghizzoni. E dell’uomo che ancora oggi, a trentotto anni di distanza, non solo il Trieste-Salario ma tutta Roma ricorda con questo soprannome: “Serpico”. Il poliziotto di quartiere. L’agente che davanti al liceo Giulio Cesare morì il 28 maggio 1980 sotto i colpi di arma da fuoco di un commando di terroristi neri. Trentotto anni dopo, in questa intervista esclusiva per RomaH24, Carmina lo racconta come marito, padre e come poliziotto. Seduti davanti alle foto di una vita, in questo elegante condominio in zona Villa Ada, ripercorriamo con lei la storia di un eroe italiano.

Quale lezione ha lasciato alle generazioni successive il sacrificio di Serpico?

«Quella di un grande attaccamento al lavoro e al valore della legalità. Si sentiva in servizio. Sempre. Ventiquattr’ore su ventiquattro. Anche quando era in compagnia della sua famiglia. Aveva una straordinaria memoria visiva e quando notava qualche “volto noto”, era capace di fermare la macchina, lasciando me e i figli in auto, per entrare in azione. Aveva un grande senso del dovere».

E lei non aveva paura che potesse accadergli qualcosa?

«Fino a un certo punto. Poteva sempre capitare che mio marito si trovasse di fronte un criminale disposto a tutto, pur di sfuggirgli. Ma i primi tempi non ci pensavo. La paura è subentrata dopo, con gli anni di piombo. Scioccamente, però, non credevo che potesse morire. Lui invece sì, lo pensava. Quando qualche suo collega veniva ucciso durante un’irruzione, mi diceva: “Vedrai che prima o poi toccherà anche a me, siamo tutti esposti”. E io gli rispondevo: “Cosa dici? Hai una famiglia, hai due figli”. Ma aveva ragione lui».

Oltre a quella per il suo lavoro, qual era un’altra grande passione di Serpico?

«La famiglia. I figli. Per loro avrebbe dato tutto. Dedicava loro più tempo di me. Li accompagnava a scuola e li andava a riprendere, riuscendo anche a pranzare con loro. Poi tornava al commissariato. A Federico, il più grande, non era in grado di dire di no. Quel compito era delegato a me. Mio marito aveva perso il padre quando era molto giovane, per cui mi diceva: “Tutto quello che è mancato a me, non deve mancare ai miei bambini”».

I figli sono cresciuti nel mito del papà?

«Senz’altro. Anche grazie a tutto ciò che hanno letto sui giornali. Succedeva poi che, durante le cerimonie di commemorazione, qualche collega o qualche superiore raccontasse loro le gesta del padre. Accade ancora oggi».

Com’era Serpico, fuori servizio?

«Una persona allegra, ironica, gioviale. E questo lo aiutò a crearsi tanti rapporti. Quando la gente gli chiedeva aiuto o gli denunciava un fatto, lui era sempre pronto a intervenire. Era un amico del quartiere».

Cosa provava quando sentiva chiamare suo marito “Serpico”?

«Mi faceva piacere. E anche lui era contento di questo riconoscimento che gli aveva dato la gente, sulla scorta del mito americano. Gli regalarono apposta un portachiavi con una esse smaltata. La leggenda di Serpico come poliziotto di quartiere, che faceva rete con i commercianti, si rafforzò dopo l’incidente in via Metauro (Serpico si fratturò due vertebre mentre in abiti civili inseguiva tre rapinatori, ndr). Persino al commissariato di Porta Pia, quando arrivava qualche pacco per lui, scrivevano “per Serpico”».

Ha mai pensato di lasciare il quartiere, dopo la morte di suo marito?

«No. I primi due anni siamo rimasti a vivere nella nostra abitazione di via Arno, poi ci siamo trasferiti qui. Non avrebbe avuto senso andarsene dal quartiere: i nostri ricordi ci seguono. E poi qua mi sento a casa mia. Aggiungeteci che i miei figli erano piccoli. Non volevo portarli via da un luogo a loro familiare».

E come si è comportato il quartiere nei suoi confronti?

«Mi è stato molto vicino. I primi tempi la gente mi ha espresso molta solidarietà, molta vicinanza. Dovunque andavo, le persone mi parlavano di mio marito. Ricevevo lettere anche da persone sconosciute. Da tutta Italia. Da gente che aveva letto sui giornali delle imprese di Serpico».

E le istituzioni?

«Non mi hanno mai lasciato sola. Qualunque pratica dovessi fare, loro c’erano. Mi hanno accompagnato – e non solo metaforicamente – per molto tempo».

Cosa ricorda di quel 28 maggio 1980?

«La sera prima avevamo ricevuto una telefonata dal commissariato: la mattina dopo mio marito sarebbe dovuto andare davanti al Giulio Cesare con un’auto civetta. Quella mattina ci siamo salutati come al solito. Io mi sono recata al lavoro, in piazza della Chiesa Nuova. Sono uscita con i colleghi per fare colazione. Quando sono tornata, il direttore dell’ufficio in cui lavoravo mi ha avvisato che mio marito aveva avuto un incidente e che doveva accompagnarmi al Policlinico. Quando siamo arrivati in ospedale, ho capito subito cosa fosse successo. Può immaginare che cosa ho provato in quei momenti. Un colpo dal quale non è facile riprendersi. I funerali furono celebrati il giorno dopo. Alle esequie presero parte anche tanti ragazzi del Giulio, perché lo conoscevano bene. Mio marito prestava spesso servizio davanti al loro liceo. Mi è capitato giusto poco tempo fa che una di loro, un’impiegata del II Municipio, si ricordasse di mio marito. Leggendo “vedova” su un documento, ha esclamato: “Lei era la moglie di Francesco Evangelista, detto Serpico? Io lo vedevo ogni mattina davanti alla nostra scuola, mentre era impegnato nel sedare gli scontri tra gli studenti di opposte fazioni politiche”».

Lei ha perdonato gli assassini di suo marito?

«Sì. Ma ci sono voluti sei o sette anni. Anni tremendi. Ero lacerata per la mancanza di mio marito e per la reazione dei miei figli. Federico era molto legato al padre, non voleva ammettere che il papà non ci fosse più. Scappava ogni volta che ne sentiva pronunciare il nome. Ha sofferto tantissimo. Come cristiana praticante, avvertivo questa contraddizione in me. Ma non riuscivo in alcun modo a perdonare. Con l’allora parroco di San Saturnino, don Ottavio, mi sono confrontata a lungo. Insegnava al Giulio Cesare, ma ci siamo conosciuti dopo la morte di Francesco. Abbiamo avuto tante conversazioni, fino a che un giorno, entrando in un’aula di tribunale, ho sentito un senso di pace scendere dentro di me. Questo sentimento mi ha aiutato a portare avanti la famiglia, a crescere i figli senza più odio. Il Signore mi ha fatto un grande dono. Non si può vivere con il rancore. E forse questa tragedia è servita anche a loro, agli assassini, per farli ragionare su quello che avevano commesso. Tramite padre Alfonso Bachelet, uno di loro (Gilberto Cavallini, ndr) mi fece avere una lettera dal carcere, chiedendomi il perdono. Non era stato tra gli esecutori materiali, quel giorno era andato via non vedendo la macchina con le insegne della polizia. Ma era tra i più grandi della comitiva, e si sentiva ugualmente responsabile. Io accettai quella richiesta di perdono. Anni dopo, anche gli altri hanno compiuto lo stesso passo».

Se Serpico avesse potuto conoscere in anticipo il proprio destino, avrebbe chiesto di lavorare in ufficio?

«No. Mai. Dopo l’incidente in via Metauro, lo avevano messo a lavorare in sala operativa. C’è rimasto tre mesi. Un giorno mi ha detto: “Ho fatto domanda per tornare in commissariato”. Gli chiesi perché. Mi rispose, testualmente: “Non posso stare dietro un monitor a vedere quello che fanno gli altri”. Non era fatto per restare seduto dietro una scrivania. Così come non lo è il figlio, anche lui poliziotto. Dopo tre mesi, riprese servizio con un busto di gesso e riuscì, nonostante il busto, a sventare una rapina alla Banca Commerciale. Se fosse rimasto in ufficio, oggi Francesco sarebbe ancora qui. Ma aveva preso la decisione di tornare a servire il suo Paese, la sua città, il suo quartiere».

Si chiamava Francesco Evangelista. Ma per il suo Paese, per la sua città e per il suo quartiere si chiamava, si chiama e si chiamerà “Serpico”. Per sempre.

GUARDA il video sul ricordo del 28 maggio

GUARDA il video della medaglia come vittima del terrorismo